自分や子ども、そして家族が体調悪くなった時に相談・治療として活用するのが病院です。

病院をいざ探すとなると、どこの病院にかかったらいいのかわからない時がありますよね。

初めて子どもを持つパパママでこんなお悩みを持っている方はいませんか?

・小児科にかかりたいけどどの病院にかかればいいのかわからない

・評判の良い病院にかかりたいけどどこに相談すればいいの?

・夜や休日に子どもの体調が悪くなっちゃったけどどうすればいいの?

・どこが自分の子に合っているのかわからない

わたしも初めて子どもが熱を出してしまった時や嘔吐になってしまった時は

どう対処をすれば良いのか、病院にかかるレベルなのかなどわかりませんでした。

結論として病院の探し方として以下の6つの方法があります。

- ・医療情報ネット(ナビイ)

- ・自分の自治体のHP確認

- ・子ども医療電話相談事業「#8000」

- ・救急安心センター事業「#7119」

- ・全国版救急受診アプリ「Q助」

- ・ONLINE QQ こどもの救急

これらをうまく使うことで、自身の地域の病院を探すことが可能です。

この記事では子どもの病院を受診をする時のポイント、日中に病院受診をするメリット、実際に病院を探す方法、夜間や休日に体調が悪くなってしまった時の対処法などを説明していきます。

お住まいの地域でも適切な医療を受けられる安心感が得られるはずです。

病院探す前に:子どもの病院受診するポイント

子どもは、嘔吐や熱などで良く体調を崩しがちです。どのレベルになったら、病院受診をしたら良いのかわからない時がありますよね。子どもの受診をする時のポイントを代表的な発熱や嘔吐、けいれんの3つを説明していきましょう。

子どもの受診のポイントその1:熱がある場合

体温が38.0℃程度であっても機嫌がよく、水分・食事が摂れて眠れているようであれば様子を見て、通常の診療時間内に受診しましょう。

・生後3か月以下の赤ちゃんで、38.0℃以上の熱がある

・意識がおかしく、ぐったりしている

・下痢・おう吐を繰り返している

・顔色が悪く、あやしても笑わない

・呼びかけてもすぐに眠ってしまう

・呼吸がおかしい

熱を下げるときには、解熱剤などは使用しないで様子を見ても大丈夫です。おでこや脇、鼠径部などの場所を保冷剤などで解熱させてあげる必要があります。子どもは良く寝返りをしますので、冷えピタや保冷剤を洋服の中に入れるなども有効です。

焦らず、子どもの症状を観察して急に体調の変化がないかどうか確認をしましょう。

子どもの受診のポイントその2:頻繁に吐く時

吐いたときは気管に吐いたものが詰まらないようお子さんの体を横向きに寝かせて対応をします。吐き気おさまった後は、水分や食事が摂れ、下痢・発熱がなければ、様子を見て通常の診療時間内に受診しましょう。

・吐いたものに血液や黄色・緑色の液体が混じっている

・嘔吐と下痢を何度も繰り返している

・10~30分おき位に腹痛を繰り返す

・便に血が混じっている

・けいれんを伴ったり、意識がぼんやりしている

吐いた後は2~3時間食事や水分を摂らないようにしましょう。逆に吐いてしまうことがあります。その後2~3時間後に大丈夫そうであれば、ミルクや水分などを少しずつ飲ませていきましょう。

吐かないようであれば、消化の良いおかゆやうどん、ご飯などの食事を少しずつ進めていき様子を見ます。

子どもの受診のポイントその3:けいれんを起こした時

けいれんとは、からだ全体やからだの一部がつっぱったり、ピクピクし力が入らなかったり、呼びかけをしても反応がなかったりすることを言います。小児けいれんの多くは熱性けいれんと言い、けいれんの特徴では左右ともに同じようなからだの動きでピクピクしたり硬くなり、数分で終わります。

けいれん後に眠り、いつもと変わらないのであれば、様子を見て通常の診療時間内に受診しましょう。

・初めてのけいれん

・生後6か月以下もしくは6歳以上のけいれん

・けいれん時、体温が38度以下

・左右差があるけいれん

・おう吐、おもらしを伴う

・頭を打った後のけいれん

・何度も繰り返しけいれんがある

けいれん発作には種類があります。医療機関に説明をする場合には、何分間けいれんが起きていたか、どこからけいれんが始まり、どこで終わったのかなどの観察が必要です。

けいれん中お子さんがどういう姿勢になっていたのかも注目ポイントになります。熱性けいれんなのかてんかん発作のような症状なのかを見分ける重要な判断材料です。

驚いてしまうかもしれませんが、冷静に観察、相談をしましょう。説明が難しければ、動画を撮っておくと医師に説明しやすいですよ。

病院を探す前に:なぜ日中の受診が良いのか

一般的には地域の病院のかかりつけ医に相談します。その後何か専門的な治療が必要な場合、紹介状をかかりつけ医に貰ってもっと大きな病院に受診し、適切な診察・診断・治療を行います。

では日中の受診を勧める理由を説明していきます。

日中は自分の症状に合った病院が豊富

日中の受診を勧める理由として、適切に治療の対処をしてくれる診療所の選択肢がいくつもあることです。昼間には内科、耳鼻科や眼科など専門とする診療所がいくつもあります。大体17~19時には閉まってしまうことが多いです。

普段仕事をしている方は仕事が休みにくく、受診を後回しにしてしまうことも多いでしょう。お気持ちもわかりますが、受診を後回しにせず日中に受診をした方が、スタッフが十分に在籍しており、対応も丁寧にしてもらえ安心して適切な治療を受けられますよ。

病院を探す前に:夜間や休日の病院デメリット5つ

日中の受診をせずに夜間や休日の受診をするときにはデメリットが主に5つあります。

- ・医療費負担が多くなる

- ・病院が限られる

- ・待ち時間が増える

- ・適切に受けられる診療科が限られる

- ・結局平日に受診が必要になる

一つずつ解説をしていきましょう。

医療費負担が多くなる

夜間や休日の受診には、通常の治療費の他に夜間加算・休日加算というものがかかります。通常22時~6時の間に夜間加算が適用され、夜間の医療費は高くなるのが傾向です。

休日加算では日曜日や祝日の加算になります。

22~6時までの受診や日祝日の受診を避けることで、通常の医療費のみで経済的です。

子どもはマル福があるので、医療費は少ないですが、体調を崩しやすい子どもだからこそ、医療費は抑えたいところになります。

対応可能な病院が限られる

ただでさえ、小児科は少ないので対応できる病院は限られます。夜間や休日では当番制で医療体制を組んでおり、お住まいの地域に病院がない場合があるのです。

子どもは通常でも車に乗せるのでさえ大変ですが、さらに受診場所が遠くなると車の移動時間も増え、子どもに身体の負担がかかるとともに親の負担も増えてしまいます。

近くの病院に早め早めに診療時間内に受診をして診察・処方を適切に受けることは、子ども自身の身体と親の負担を軽減させることが可能ですよ。ぜひ検討してみてください。

病院での待ち時間が増える

夜間や休日での夜間での受診では待ち時間が多いことが挙げられます。理由としては夜間や休日では最低人数のスタッフで対応をしており、一人ひとり適切に対応すると時間を要すのは必然です。

待ち時間が多くなると、つらい身体に負担がかかりますし、会計は後日平日に来院し清算を済ますように言われるときも多くあります。結局平日に病院へ受診を勧められるので、受診の回数は結果的に増えてしまうのです。

待ち時間が増えることで、子どもが待ちきれず親の手を焼いてしまうこともあるでしょう。

適切に受けられる診療科が限られる

適切に受診を受けられる診療科が限られます。病院での当直医も専門医でないことが多いからです。病院では当直医があらかじめ決められており、専門でない患者さんも対応することとなります。

例えば、腹痛で受診をした場合に、整形外科の医師が対応したと仮定しましょう。普段は整形外科の診療をしている医師であるため、一通り大学や研修で学んだことがあるとはいえ専門の科でないと正確に診断が出来ないことも多いです。

日中に受診すれば適切に腹痛という症状に合わせた病院や診療科に受診をすることが可能で、結果として適切に治療が出来ます。

適切な診療科へ受診し早く子どもが回復できるように、日中に受診をするように心がけましょう。

結局平日に受診が必要になる

夜間や休日の受診では応急処置での対応が多くなります。理由としては、自分に合った診療科の医師が不在であることや、スタッフなども最低人数であり検査などの医療対応が十分に備わっていないことも理由の一つです。

夜間や休日の対応では、最後に医師から平日に受診をするよう促されることも多いので、結局平日に受診をすることとなります。

子どもの受診は時間や体力を要します。結局医師に平日の日中帯に受診を促されるのであれば、最初から平日に受診をした方が時間の効率としてはよさそうですね。

病院探し方:効率良い受診ポイント5つ

次に病院に効率よく受診をするポイントを5つ紹介します。

- ・地域の診療所に受診

- ・時間内での受診を心がける

- ・かかりつけ医の存在とは

- ・大病院の位置づけ

- ・セカンドオピニオンの検討

それぞれ詳しく見ていきましょう。

病院探し方:地域の診療所に受診

大きな病院でなく、地域の診療所に受診をすることが受診のポイントになります。なぜなら、最初から大きな病院に受診をすると、待ち時間が多く時間がかかってしまうからです。

診療所とは町医者と言われる地域に根付いた病院です。大きな病院とは、地域の診療所から依頼を受け専門性の必要度の高い患者さんを受け入れる病院のことを示します。病院と診療所では役割がそれぞれ違い、大きな病院になると、専門性もあるため検査などを深くする可能性も多く、診察時間が増える傾向です。

軽い風邪やけがに関しては地域の診療所に受診をしましょう。近くて便利ですし、大きな病院よりは待ち時間も短くて済みます。

子どもを長時間車の移動をするのは大変なことも多いでしょう。移動時間の短縮、そして親子ともに身体の負担を軽減させることにもつながるため、地域の診療所への受診がオススメですよ。

病院探し方:時間内受診を心がける

時間内での受診を心がけましょう。夜間や休日での受診をするデメリットのお話をしましたが、日中に受診を心がけることで、自分の体調に合った診察・診断・処方をしてくれますよ。体調に気を遣ってくれる看護師さんや事務のスタッフも大勢いるため安心感を持ちながら受診することが可能です。

病院探し方:かかりつけ医を見つける

かかりつけ医とは、自分の身体のことを理解してくれる医師のことです。毎回同じ医師に診てもらうことで、状況を把握しやすくなります。いつもと違う症状なども気付いてくれたり、顔なじみになるため相談もしやすかったりとメリットがたくさんです。

地域の診療所でのかかりつけ医を見つけるためにはいくつか病院を回ってみるといいでしょう。医師の診断・処方は適切かどうかもありますが、病院の雰囲気やスタッフの親切さ、診察時間が短いか長いかどうかも比較検討が出来て判断材料になります。

長く通うかかりつけ医になりえますので、たくさん回ってみてここがいい!と思えるかかりつけ医を見つけてみてください。

病院探し方:かかりつけ医に紹介状を貰って大病院へ

大病院の位置づけについてですが、地域の診療所の医師と連携を取っています。地域の診療所の診察・診断から、専門の医師に診てもらった方が良いと判断した場合に大病院への紹介状を出し受診が可能です。

受診をする際には、紹介状がないと費用が多くかかる可能性があります。なかなか地域の診療所で見てもらっても治らない場合は、紹介状を書いてもらい、大きな病院を受診をしましょう。

紹介状に症状や経過なども記載してもらえるため、スムーズに診察が進みますよ。

病院探し方:セカンドオピニオンの検討

セカンドオピニオンとは他の病院にて他の医師の意見を聞くことです。病院が合わない場合は病院を変えることが可能です。病院が合わない、症状が改善しないなど、医師に不安・不満がある場合などもセカンドオピニオンは自由にできます。

他の病院に行ってみると、違った角度から診てもらうことも可能です。それに伴いかかりつけ医を見つけることも出来ますので是非試してみることをオススメします。

自分に合った病院の探し方:ポイント3つ

働いていて、忙しいパパ、ママも多いはずです。仕事をしながら子育てをした経験から、病院を探すポイントを説明します。

- ・予約が必要かどうか

- ・薬の処方を相談して調整などをしてくれる

- ・キッズスペースやおもちゃなどがあるかどうか

- ・医師やスタッフの対応は丁寧か

予約が必要かどうか

地域の病院には予約が必要な病院、予約不要でいつでも受診可能な病院などがあります。子育てをしながら仕事をしているのであれば、時間に融通の利く病院を選択するのも一つの手です。

わたしが過去経験した病院では14時に電話をしたけれど受診対応は18時になると言われ、別の病院を受診を検討しました。せっかく仕事を早退したのにも関わらず、早めに受診できず残念でした。

普段から予約が必要なのか、熱などの症状があった場合のみ予約が必要かなどを病院に直接聞いてみたり、試してみたりすると良いでしょう。

予約が必要ない病院では、時間の融通が利くので忙しいパパやママにはきっと重宝されますよ。

薬の処方を相談して調整などをしてくれる

薬の処方の調整などを子どもそれぞれに調整をしてくれるかどうかもチェックポイントです。なぜなら、子ども一人ひとり家庭環境や体力、免疫力などが違うからです。

日中保育園に預けていると、日中薬を飲むことが難しいです。一日3回のところを一日2回に薬を調整する、などの融通の利くかかりつけ医だと安心します。

医師によっては薬をむやみに処方せず、自分の自己免疫で治療をする、との見解の病院もあります。

わたしの子どもの経験では薬を処方されなかったときに、高熱を出し続け、食欲・体力がなくなり入院になったケースがありました。自己免疫で治療をするのも医師の見解としてありますが、子どもが元気に過ごせることが一番ですので薬に頼ることも時には必要です。

適切に子どもの体力や保育園状況などを含め、薬の処方をしてくれる病院かどうかも検討材料になります。是非チェックしてみてください。

キッズスペースやおもちゃなどがあるか

子どもは受診中は座って待っていられずに、あちこち歩きまわることが多いです。キッズスペースで本やおもちゃがあれば少し間が持ちます。

定期的に清掃などをしているかどうかもチェックポイントです。病院は清潔かどうかなどもチェックをしましょう。

医師やスタッフの対応は丁寧か

医師やスタッフの対応が丁寧かどうかもポイントの一つです。なぜなら、子どもの体調をよく観察し、声をかけてくれると安心感があるからです。

親が子どもを一人で見ていると大変ですが、病院の看護師さんやスタッフの方が適宜声をかけてくれると親も受診のハードルが下がり、安心感に繋がります。

子どもを気にかけてくれる病院では、親も気持ちよく受診することが出来て、子育ての孤独感などを取り除き相談しやすい環境です。そんなところもチェックしてみると良いでしょう。

病院の探し方:実際にどこで探す?

受診を適切にする理由、受診をするポイントなどを説明してきましたが、その肝心の受診をする病院を探す方法はどんな方法があるのでしょうか。次の項目ではその方法を紹介していきます。

病院探しなら医療情報ネット(ナビイ)

医療情報ネット(ナビイ)とは、診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患や治療内容、提供しているサービスなど様々な情報から、全国の医療機関・薬局を検索できるシステムのことです。

「ナビイ」と検索をするか、リンクを貼っておきますので是非活用してみてください。

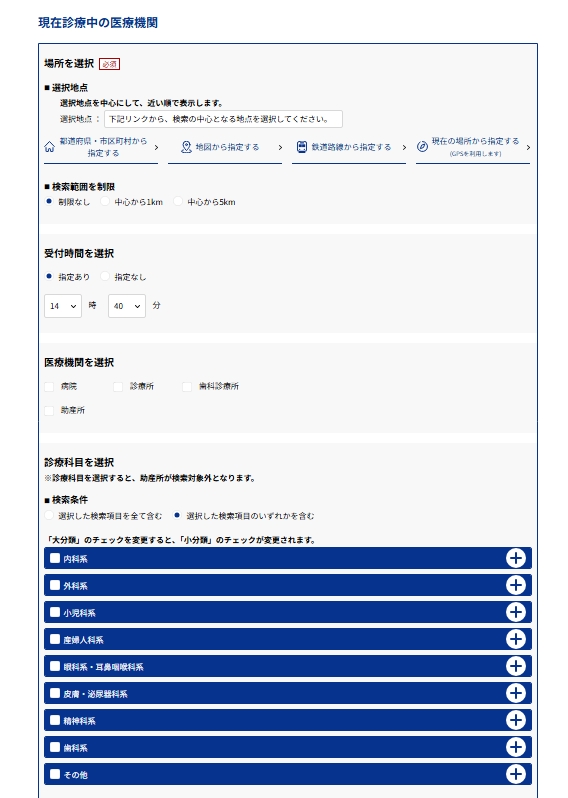

医療情報ネット(ナビイ)の使用方法

ナビイでの使用方法として上記の写真のような項目があります。

- ・キーワード検索

- ・現在診療中の医療機関の検索

- ・休日夜間対応医療機関の検索

- ・診療科目や外国語対応が可能な病院の検索

- ・自宅周辺の病院の検索

病院や薬局など日本全国の検索をできるため、旅行中や外出時にも便利に利用可能ですよ。

例えば診療中の医療機関の検索をする場合には「急いで探す、現在診療中の医療機関」をクリックするとこんな表示が現れます。

現在地や検索範囲、時間、医療機関などを入力するとお近くの診療所や病院を検索できますよ。子どもだと小児科を選択をすると病院が絞れてきますので、ぜひ検索するときは細かく選択することがオススメです。

病院探し方:自分の自治体のHP確認

自分の住んでいる地域の自治体のホームページ(HP)を確認することも医療機関を探す方法になります。

- ・自分の地域・市区町村のホームページ

- ・自分の地域医師会のホームページ

- ・保健センター等の健康情報や広報誌

それぞれ見ていきましょう。

自分の地域・市区町村のホームページ

自分の地域・市区町村のホームページで医療の項目を選択すると医療機関の項目が出てきますので、一覧を見てみてください。

休日や夜間の対応の病院なども出ています。当番制の病院もありますので、よくチェックをしてみてくださいね。

自分の地域医師会のホームページ

これは東京都医師会のホームページになります。「医療機関を探す」の項目から探すことが可能です。

他の県では載せていない場合もありますので、確認をお願いします。

保健センター等の健康情報や広報誌

保健センターや広報では健康情報や広報誌が毎月発行されています。これは東京都練馬区のホームページですが、「○○市 広報誌」で検索をすると出てくるので是非活用しましょう。

市役所や新聞内にチラシとして入っていたり、図書館やイオンなどの公共施設に設置してある場所もあるためチェックをするのもオススメです。

病院だけでなく、定期健診、助成金などのお知らせなど生活に必要なお得な情報もありますので是非一回目を通して役立ててみてください。

病院探し方:受診迷う時の相談窓口

受診をするかどうか迷った時に焦ってしまったことがあるのではないでしょうか。そんなときに相談できる窓口がありますので、紹介していきます。

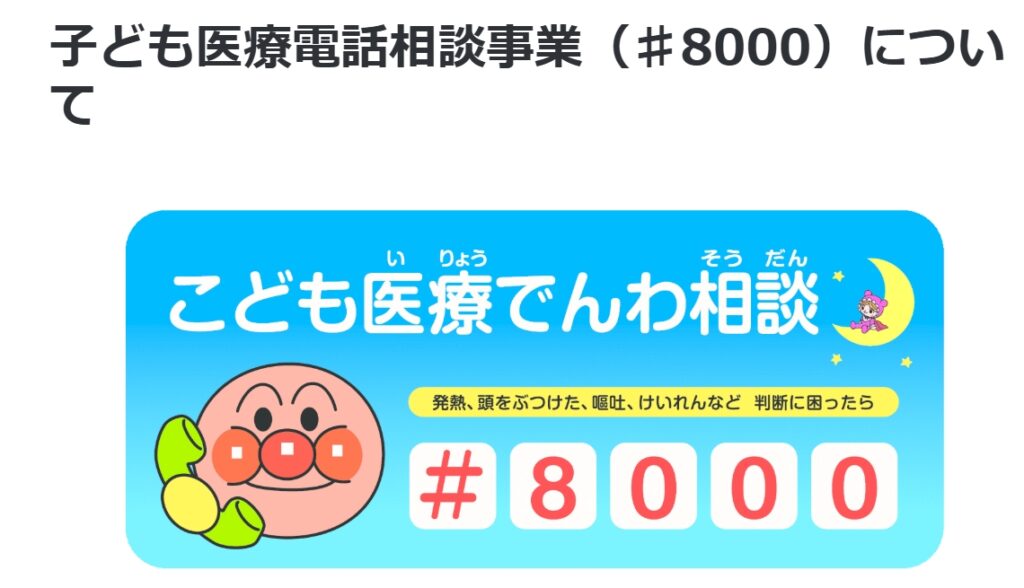

病院探し方:子ども医療電話相談事業「#8000」

子ども医療電話相談事業は厚生労働省が発足した事業です。保護者が休日や夜間の子どもの症状に困ったときに相談できる窓口になります。小児科医師や看護師が丁寧に聞き取りをしてくれるため、安心して相談をすることが可能です。

子ども医療電話相談事業「#8000」の使用方法

「#8000」に電話をすると医師や看護師に繋がり、現在の状態を順を追って聞き取りしてくれます。

すぐに救急が必要かどうかの判断、次の日の対応で良いのかどうか、病院を受診するときの病院の紹介、現在の対応方法などを詳しく説明してくれるため、子どもを育てる親からすると、安心ですね。

休日や夜間の急な体調の変化などがあれば、ぜひ相談してみることをオススメします。

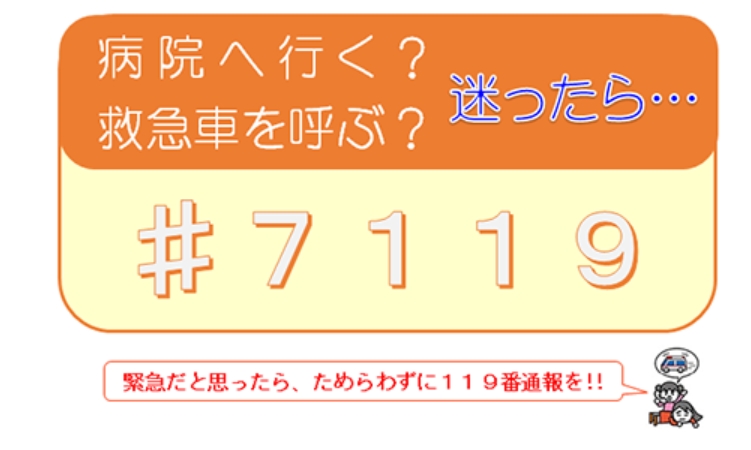

病院探し方:救急安心センター事業「#7119」

これは消防庁の救急安心センター事業の一環で行われているものです。

急な病気やケガで、すぐに病院に行った方が良いのか、救急車を呼んだ方が良いのかなどを悩んだ時に相談できる窓口になります。医師や看護師、相談員が対応し、相談・判断をしてくれます。

救急安心センター事業「#7119」の使用方法

#7119をかけると自動音声ガイドで救急電話相談か医療機関案内のどちらかを選びます。

救急電話相談では、現在のケガや病気の状態を聴取し、緊急性について判断をしてくれます。緊急性が低い場合は利用可能な病院の案内を、緊急性が高い場合は迅速な救急車出動をします。

判断を仰いでくるので安心して適切な対応をすることが可能です。ぜひどうしたら良いのか困った際には利用をしてみてください。

病院探し方:全国版救急受診アプリ「Q助」

わたしたちが悩む病気やケガで緊急度があるかどうかを判定し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するためにこのアプリを作成されたものになります。

アプリなので、手軽にいつでも相談が可能です。

全国版救急受診アプリ「Q助」の使用方法

現在の症状や状態を画面上で選択していくと、

- ・今すぐ救急車を呼びましょう

- ・できるだけ早めに医療機関を受診しましょう

- ・緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう

- ・引き続き、注意して様子をみてください

などが表示されます。その後、医療機関や受診手段の検索なども行うことが可能です。

手軽にできるため、アプリをダウンロードしてみることをオススメします。

ONLINE QQ こどもの救急

これは日本小児科学会が運営しており、夜間や休日などの診療時間外に病院を受診するかどうかの判断する目安を知ることが出来ます。生後1か月~6歳までの対象で、様々なパターンの症状をまとめてあるため、安心です。

ONLINE QQ こどもの救急の使用方法

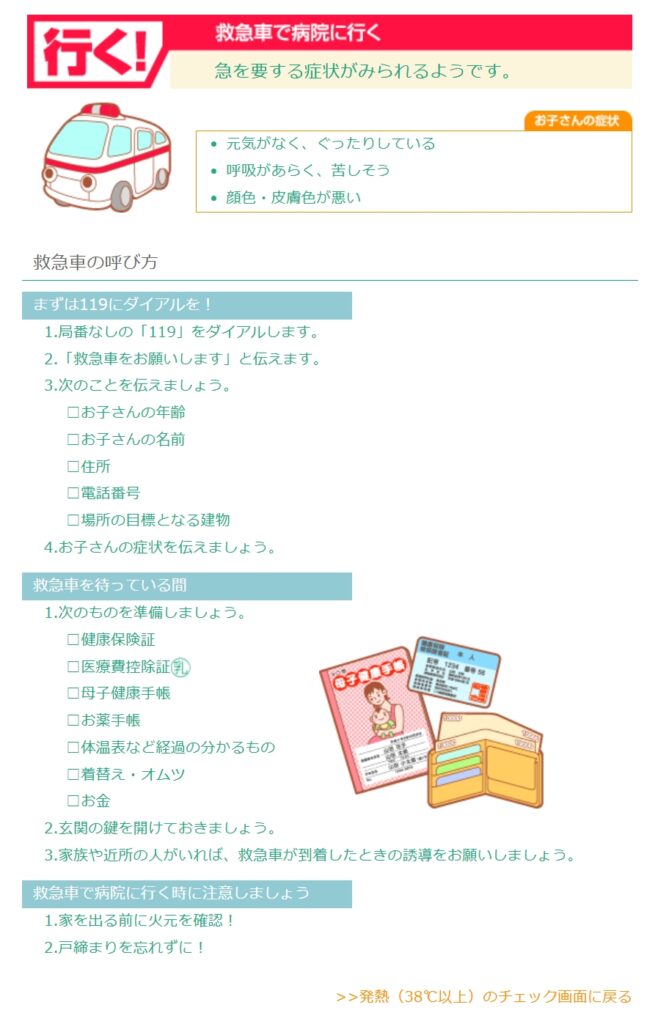

気になる症状から試しに「発熱(38℃以上)」の項目を選択します。すると、上の写真のようなチェック項目が出てきます。その項目で上の3つをチェックし結果を見てみました。

その結果がこちらです。

119の仕方や伝える内容などの記載、持ち物などの一覧が書かれています。子どもの急変時には冷静な対応が出来ないこともありますので、こういった文字でチェック項目になっていると抜けなく受診が可能です。

道中でどうなるかわかりませんので母子手帳や健康保険証、着替えやおむつなど忘れない対策として利用する価値があります。忘れ物がないと、受診中や受診後も楽ですよ。

ぜひ、活用してみてください。

まとめ:受診のポイント5つと病院探し方のコツ

地域の診療所→病院へ受診をするのが基本の流れであることを大前提に、日中の受診では診療科が多く、対応スタッフも多くいるため適切な診療を受けられ、安心感を得られます。

子どもの体調で休日や夜間に受診をするデメリットは以下の5つです。

- ・医療費負担が多くなる

- ・病院が限られる

- ・待ち時間が増える

- ・適切に受けられる診療科が限られる

- ・結局平日に受診が必要になる

この5つがあるからこそ、仕事や育児に忙しいけれども日中の時間帯に受診をした方が良い理由を述べました。

それを踏まえ効率よく受診をするポイント5つを紹介をしました。

- ・地域の診療所に受診

- ・時間内での受診を心がける

- ・かかりつけ医を見つける

- ・かかりつけ医の次に大病院にかかる

- ・セカンドオピニオンの検討

自分のかかりつけ医を探すために、いろんな病院を試してみることも重要です。

次に自分に合った小児病院の探し方のポイントを説明しました。

- ・予約が必要かどうか

- ・薬の処方を快くしてくれる病院

- ・キッズスペースやおもちゃなどがあるかどうか

- ・医師やスタッフの対応は丁寧か

予約が必要か必要でないかは重要です。忙しい子育て中のパパ、ママにも寄り添ってくれる病院が探せると心強いことでしょう。

病院を探す方法として、医療情報ネット(ナビイ)や自分の住んでいる地域の自治体のホームページを確認をすることをオススメしました。

受診をするか迷った時は子ども医療電話相談事業「#8000」、救急安心センター事業「#7119」や全国版救急受診アプリ「Q助」やONLINE QQ こどもの救急などで相談することが可能です。どの相談窓口でも緊急性があるかどうかの判断材料になるため、冷静に対応できる嬉しい事業になります。

ぜひ病院を探す時の参考になれば嬉しいです。

参考文献:医療施設の類型